イベント

2022年1月27日

令和3年度 海外資料普及事業「『外国人』だから外国語? 『やさしい日本語』のはじめかた」を開催しました

こんにちは。

熊谷図書館の海外資料担当です。

今回は1月23日(日)に開催したイベントと関連の資料展示についてご紹介します。

イベント

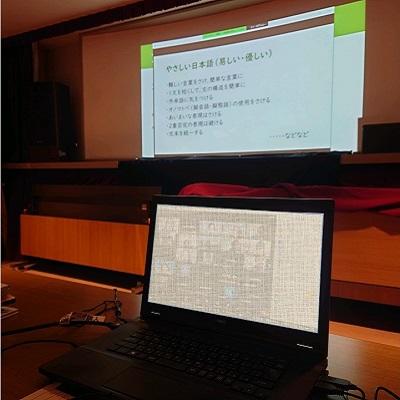

1月23日(日)に「『外国人』だから外国語? 『やさしい日本語』のはじめかた」のイベントを開催しました。

イベントの前半は「やさしい日本語」を中心に、外国の方とのコミュニケーションに関する講義、後半は多言語のお話会と外国出身の方々とのフリートークを行いました。全体を通して、多文化に触れ、理解を深めることのできるイベントになったと思います。

今回はZoomを使って、オンラインで開催しました。チャット欄には「分かりやすい」「面白い」と書き込んでくださる方が多く、皆さまに楽しんでいただけたようで安心しました。

近年、埼玉県内の在住外国人数が年々増える中、身近に外国出身の方がいることが珍しくなくなってきました。「外国人」だからと気後れせず、お互いに上手くコミュニケーションをとるきっかけになれば嬉しいです。

今回は早い時期に定員に達してしまい、ご参加いただけなかった方もいらっしゃいました。多くの皆さまに楽しんでいただけるよう、また次のイベントも企画する予定です。

ご参加の皆さま、講師の皆さま、ありがとうございました!

資料展示

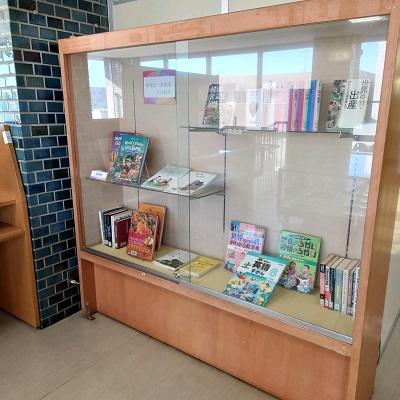

次に、海外資料普及事業に関連して2階ロビーにて開催中の資料展示「多文化共生とコミュニケーション 言葉や文化が違う人と話す」をご紹介します。

多文化共生や外国の方とのコミュニケーションに関する資料をはじめ、イベントで扱った「やさしい日本語」に関する資料や外国の文化に関する資料を展示しています。

こちらは外国の文化に関する資料のコーナーです。それぞれの国の地理や文化に関する本はもちろん、学校の教科書も置いています。今回のイベントでお話会などをしてくださった方の出身国、中国・韓国・アルゼンチンに関する資料もあります。

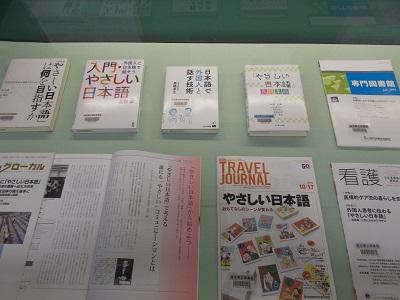

こちらは「やさしい日本語」に関する図書や雑誌記事のコーナーです。

こちらは県内国際交流団体の広報誌、生活ガイドなどです。

展示は2月24日(木)まで開催しております。展示をご覧になられる際は、3階の海外資料コーナーにも是非お立ち寄りください。お待ちしております!

―資料展―

「多文化共生とコミュニケーション ―言葉や文化が違う人と話す―」

期間: 令和3年12月21日(火)~2月24日(木)

場所: 埼玉県立熊谷図書館 2階ロビー

URL:https://www.lib.pref.saitama.jp/event/exhibit/exhibit/intercultural-cohesion-cross-cultural-communications.html

2021年11月16日

熊谷図書館文化講座「今こそ、ラジオ!~レトロで最先端~」を開催しました

こんにちは。熊谷図書館の人文・社会科学資料担当です。

11月6日(土曜日)に、令和3年度文化講座「今こそ、ラジオ!~レトロで最先端~」を開催しました。

今回はFM.クマガヤ株式会社局長の高井 昭博(たかい・あきひろ)氏を講師としてお迎えし、

ラジオの歴史や現代ならではの新しいラジオの楽しみ方、地域に密着したコミュニティラジオのあり方について語っていただきました。

FMクマガヤは熊谷市と行田市の一部地域を対象としたコミュニティFM放送局です。普段から聴いている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

講座にはリスナーの方も参加されており、皆さん熱心にお話を聴かれていました。

講演では、高井さん自身の自己紹介から始まり、「放送の歴史」、「メディアと災害・防災」、「地域のテレビ」、「地域のラジオ」と大きく4つのテーマでお話をしていただきました。このテーマは熊谷図書館で開催中の連携資料展「想いを放送にのせて~図書館資料に見るテレビ・ラジオ~」に合わせて設定されています。

テーマの中でも「メディアと災害・防災」、「地域のラジオ」では、特定の地域を対象としたラジオだからこそ、有事の際に助けとなれること、地域に密着した情報も発信できることなど、コミュニティ放送局の使命について語っていただきました。

「今」を伝え、「心」をつなぐ。みんなのラジオ

これがFMクマガヤが目指すことだと語る高井さんの、ラジオへの熱い想いが伝わってくる講演でした。

この講演は11月20日(土)まで埼玉県立図書館YouTubeチャンネル(※外部サイト「YouTube」に移動します)でアーカイブを公開しています(音声のみ)。配布資料は文化講座のページからご覧いただけます。

当日参加できなかった方も、ぜひ聴講してみてくださいね。

また、連携資料展は引き続き12月19日(日曜日)まで開催中です。講演と合わせてご覧になると一層楽しめるかと思います。ぜひこちらも見に来ていただけると幸いです。

高井様、そしてご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!

2021年9月13日

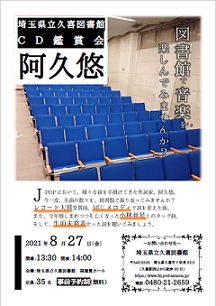

久喜図書館CD鑑賞会「阿久悠」を開催しました!

こんにちは。久喜図書館の芸術・文学資料担当です。

8月27日(金)は定例の映画会をお休みし、事前予約制のCD鑑賞会「阿久悠」を開催しました。

CD鑑賞会は、昨年に続き2回目となります。今回のテーマは、「阿久悠」。

今回はレコード大賞受賞曲、同じメロディで詞を変えた曲、故・小林亜星とのタッグ曲、生前未発表だった詞の4つの観点から、2曲ずつ計8曲を上演しました。

それぞれの曲が収録されている資料名をクリックやタッチしていただくと、資料詳細画面に遷移します。資料詳細画面から予約かごに入れることもできますので、参加できなかった方も是非借りてお聞きください。

~レコード大賞受賞曲を聴く~

1 勝手にしやがれ/沢田研二

作曲:大野克夫

(「阿久悠を歌った100人:勝手にしやがれ,男性ポップス編」(資料番号:710234808)より)

2 UFO/ピンク・レディー

作曲:都倉俊一

(「ピンク・レディー」(資料番号:710065657)より)

~同じメロディで詞を変えた曲を聴く~

3 また逢う日まで/尾崎紀世彦

作曲:筒美京平

(「阿久悠を歌った100人:勝手にしやがれ,男性ポップス編」(資料番号:710234808)より)

4 ひとりの悲しみ/ズー・ニー・ヴー

作曲:筒美京平

(「筒美京平自選作品集 City Pops」(資料番号:710123019)より)

~故・小林亜星とのタッグ曲を聴く~

5 北の宿から/都はるみ

作曲:小林亜星

(「阿久悠を歌った100人:ざんげの値打ちもない,女性歌謡曲編」(資料番号:710234568)より)

6 地平を駈ける獅子を見た/松崎しげる

作曲:小林亜星

(「阿久悠を歌った100人:勝手にしやがれ,男性ポップス編」(資料番号:710234808)より)

~生前未発表だった詞を聴く~

7 目を見て語れ 恋人たちよ/高橋真梨子

作曲:宇崎竜童

(「ドラマティックベスト」(資料番号:710083858)より)

8 風の会話/ささきいさお

作曲:鈴木キサブロー

(「MOMENT」(資料番号:710079914)より)

ほとんどの曲は1970年代の作品ですが、生前未発表だった詞は2008年以降にリリースされました。ですので、1970年代に歌番組やレコード大賞のテレビ放送を実際に見てきたような方にとっても、初めて触れる詞があったかもしれません。

また、CD鑑賞会にあわせ、2階公開図書室ではミニ展示「阿久悠」を開催しました。CDだけでなく、一般図書、児童書、雑誌も所蔵しているからこその展示に仕上げました。阿久悠の著書、作品の研究書などあらゆる角度から阿久悠の作品に迫ることができるようになっています。

視聴覚資料は熊谷図書館が収集・整理業務を一括して行っていますが、久喜図書館としてCD鑑賞会をやるのであれば、何ができるかという点を踏まえて、文学及び芸術にまたがる分野で図書や雑誌資料も所蔵している「阿久悠」をテーマに選定いたしました。図書館が、図書だけでも視聴覚資料だけでもなく、様々な種別の資料を残してきたからこそ、CD鑑賞会及びミニ展示では、2021年の今でも「阿久悠」について知りたいと思ったときに知ることができる環境がここにあるという体験をしていただきたいと思い、企画しました。

企画した本人は残念ながら、「阿久悠」の作品がレコード大賞を受賞した時代を生きてきたわけではありません。それでも、研究書である『作詞家 阿久悠の軌跡』(資料詳細画面に移動します)からレコード大賞の受賞歴を知ったり、自身の著書である『A面B面(資料詳細画面に移動します)』から「また逢う日まで」が生まれるまでの詞の変遷を学んだりしました。

今回の鑑賞会やミニ展示、そしてこのブログ記事をご覧になったことをきっかけに、より「阿久悠」について知りたいと思ったときに、久喜図書館へ足をお運びください。当館では様々な資料をご用意しております。ぜひ図書館を上手に利活用してみてください。

2021年5月12日

「おおきなおはなし会」を開催しました!

こんにちは。久喜図書館の子ども読書推進担当です。

4月24日(土)に、「おおきなおはなし会」を開催しました。

4月23日の「子ども読書の日」を記念して行われる、1年に1度の特別なイベントです。

例年は久喜図書館の140名も入る視聴覚ホールで、午前午後を通してたくさんの方にご参加いただいているのですが・・・

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、子ども図書室前の広場で35名の定員を設けての開催となりました。

それでも定員いっぱいのお申し込みを頂き、当日は晴天の中、無事に開催することができました!

今回のおおきなおはなし会は「おはなしのじかん」と「おんがくのじかん」の2部構成。

まずは、ボランティアグループ「トムの会」による、「おはなしのじかん」です。

大型紙芝居から始まり、

大きな絵本や、

手遊びも!

声を出して歌ったりはまだできないけれど、手をたたいたり手遊びの振りを真似したり、一緒に参加しながら楽しんでくれました。

さて、お次は「おんがくのじかん」。音楽デュオ「たまごさんど」の登場です。

オカリナ、ギター、三線、リコーダー、マンドリン...などなど、

ご本人たちが「今日使う楽器がいくつあるか分からない...」と言うくらい、たくさんの楽器が次々に登場します。

プログラムは「勇気100%」や、「さんぽ」「星に願いを」「アンダー・ザ・シー」など、みんなが知っている曲がたくさん。手拍子をしながら楽しそうに聴いてくれました。

「パプリカ」がはじまると、踊りだす子も!

当日は日射しが強く、まぶしい&暑い思いもさせてしまいましたが(ごめんなさい...)

「トムの会」さん、「たまごさんど」さんのおかげで、楽しい時間を過ごしてもらうことができました。

「トムの会」さん、「たまごさんど」さん、そして参加してくださった皆様、ありがとうございました!

2021年3月16日

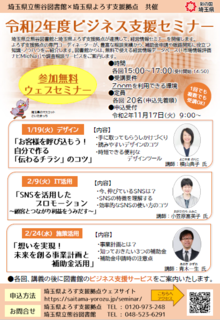

埼玉県よろず支援拠点との共催セミナーを開催しました

「令和2年度ビジネス支援セミナー」を開催しました。

たくさんの経営者の相談を受けてきた実績のある専門家から、コロナ禍のいま役に立つ、広報のノウハウ・経営支援制度などを学べる充実したセミナーになりました。

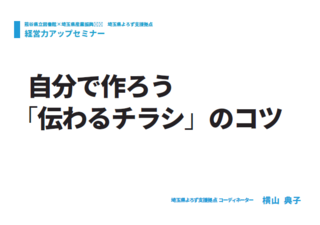

チラシを作るときのポイントと、自分でも簡単に作れるツールを紹介していただきました。

伝わりやすいチラシを作るにはメリハリが大事。

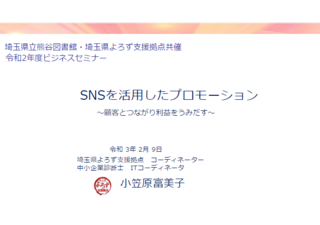

Twitter・Instagram・FacebookそれぞれのSNSの特徴や、多くの人の目に触れるためのハッシュタグの付け方を教えていただきました。

誰に・何を情報発信するか、目的を明確にするのが大切、とのお話もあり、SNSの使い方を考えるヒントになるご講義でした。

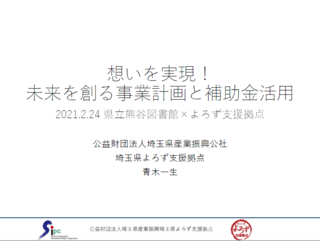

そもそも補助金とは、という基本から、補助金情報の集め方、中小企業・小規模事業者向け補助金の概要などについてお話いただきました。

セミナーで取り上げた広報や補助金のこと以外にも、経営に関するあらゆる課題に対応しています。ぜひご利用を!

埼玉県よろず支援拠点ウェブサイト

図書館からもビジネス支援サービスのご案内をさせていただき、ビジネスに役立つデータベースやセミナーテーマに関係する本をご紹介しました。

特に、熊谷・久喜・浦和分室で使えるデータベース「市場情報評価ナビMieNa」は事業のターゲット選びや、補助金申請のときの外部環境調査にも使える!と講師の方のお墨付きをいただきました

そのため、セミナー開催中はこんな寂しい様子に...

今後もビジネス・産業支援担当では、コロナ禍でも県民の皆様に情報提供できる方法を考えていきます。

ご参加くださった皆様、ありがとうございました。