図書館ブログ

2025年3月27日

「はやい」は「早い」「速い」と書き分けるのに、「おそい」は「遅い」だけしかない理由とは。

こんにちは。久喜図書館 情報・地域協力担当です。

皆さんは、「はやい」は「早い」「速い」と書き分けるのに、「おそい」は「遅い」だけしかない理由をご存じでしょうか。(そういえば知らないと思った方も多いのでは?担当は知りませんでした)

こちらは今年度、久喜図書館で対応した調査・相談(以下レファレンス)内容です。専任の司書たちが図書館で所蔵している辞典類、データベース、インターネットを利用して回答を導き出しました!

このレファレンスは国立国会図書館レファ協公式Xにも取り上げられ、約5万のいいね!をいただき(3月25日現在)、いくつかのサイトでも紹介されました。今回のレファレンス事例が注目されたことで、回答した内容は質問者に届くだけでなく、事例を登録・公開したことで、多くの人に見ていただけることを改めて実感しました。

調査のプロセスなど、詳しくはこちらをご覧ください。

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000352240

情報・地域協力担当の仕事紹介は以前もご案内しましたが、

国立国会図書館が全国の図書館等と協同で構築しているレファレンス協同データベース(以下、レファ協)に、レファレンス内容を事例として登録・公開することを担当しています。

埼玉県立図書館に寄せられるレファレンス件数は年間約25,000件あります。蔵書の有無などのすぐお答えできるご質問から、広くて深いリサーチを必要とするご質問まで承っており、図書館の資料やデータベース、インターネットで得た情報を提供しています。これらの事例を元にレファ協への登録・公開をしています。実際に調査した内容をそのまま載せているわけではありません。ウェブサイトを見た人にとって読みやすいように調査プロセスなどを編集しています。

わからないことを調べるときに、検索エンジンで簡単に答えが得られるものもあります。

ですが、どれが本当の情報かわからないときや、調べたい情報がなかなか見つからないときはありませんか?その時は、レファレンスサービスをぜひご利用ください。

調査・相談(レファレンス)の内容についてはこちら

2025年3月22日

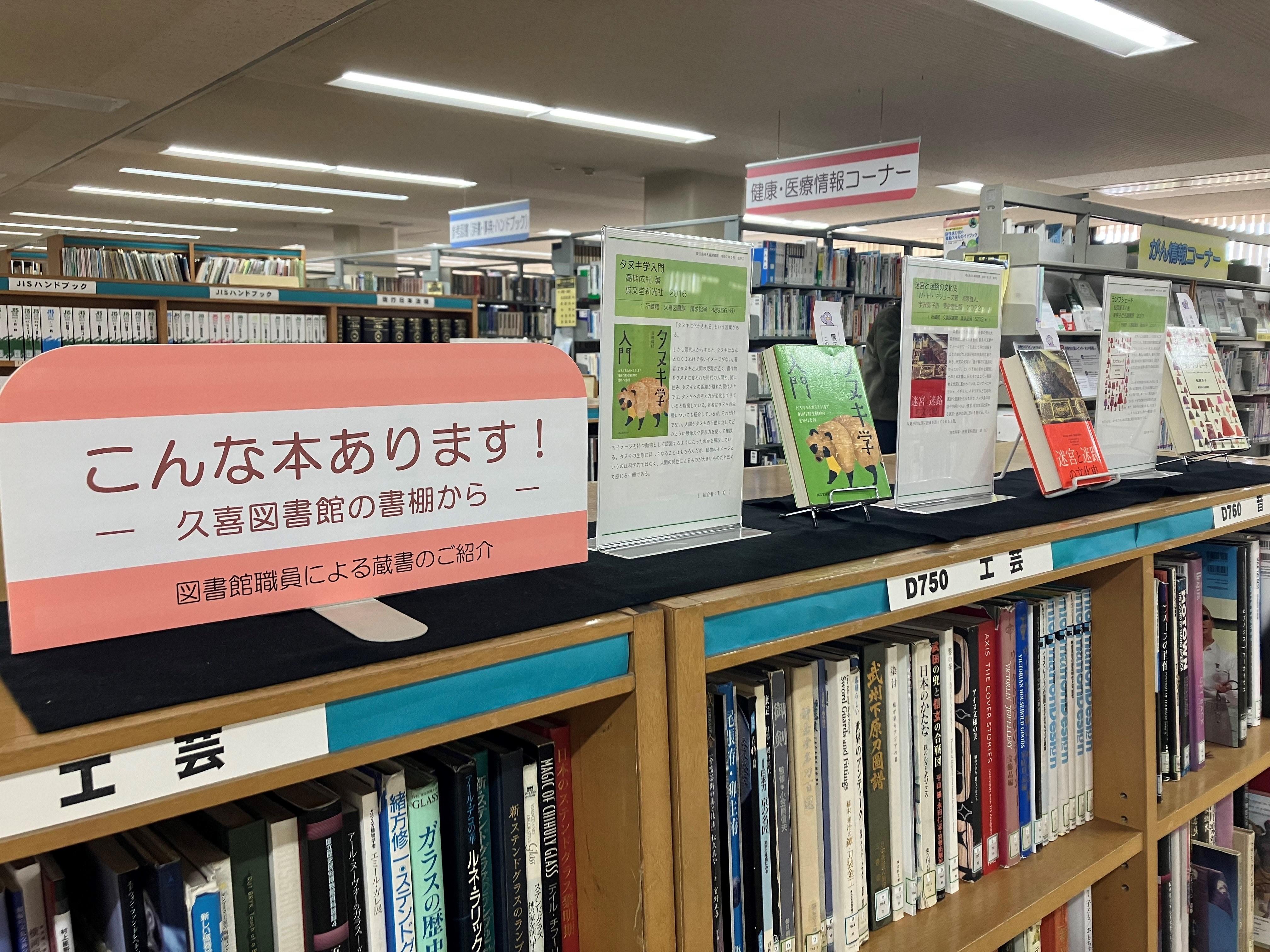

こんな本あります!―久喜図書館の書棚から―

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『タヌキ学入門』 (高槻成紀著 誠文堂新光社 2016)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:489.56/タヌ >

「タヌキに化かされる」という言葉がある。しかし現代人からすると、タヌキはなんとなくまぬけで怖いイメージがない。著者はタヌキと人間の距離が近く、農作物をタヌキに食われた時代の人間と、街に住み、タヌキとの距離が離れた現代人とでは、タヌキへの考え方が変化してきていると指摘している。

著者はタヌキの生態についても紹介しているが、それだけでない。人間がタヌキの行動に対してどのように想像力や妄想力を使って複数のイメージを持つ動物として認識するようになったのかを解説している。

タヌキの生態に詳しくなることはもちろんだが、動物のイメージというのは科学的ではなく、人間の感性によるものが大きいものだと改めて感じる一冊である。

(紹介者:T・O)

■No.2■

『ランプシェード』(松岡享子著 東京子ども図書館 2023)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:J019.5/ラン >

東京子ども図書館という施設をご存じだろうか。本書は同館の機関誌に掲載されていたエッセイをまとめたものである。著者は松岡享子。数多くの児童文学の創作や翻訳を手掛け、日本の子どもたちに読書の喜びを広めた立役者だ。

エッセイの内容は多岐にわたる。当初は本の書評や、子どもの読書にまつわる筆者の関心事について熱く語られている。やがて著者の身の回りの出来事が、ゆるやかに綴られるようになると、ありのままの人柄が一層色濃く浮かび上がり、ユーモアあふれる文章に親近感が湧いてくる。

(紹介者:A・Y)

■No.3■

『迷宮と迷路の文化史』 (W・H・マシューズ著 和泉雅人、宇沢美子訳 東京堂出版 2022)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:520.2/メイ>

本書は20世紀初頭、仕事の傍ら大英博物館に通った著者が、数多の文献やフィールドワークを通じて得た情報をまとめあげた迷宮研究の古典的名著である。

研究の発端は「誰が最初に迷路を作ったの?」という子供の素朴な疑問。そのため本書は、研究者ではなく一般読者を念頭に書かれている。エジプトにギリシャ、イギリス、イタリアなど各地の遺跡や庭園を巡る気分で、クレタ島の神話や羊飼いの古い慣習、信仰生活と関わる迷宮・迷路の謎に思いを馳せる。そんな魅惑的な旅に読者を誘ってくれる1冊。

(紹介者:自然科学・技術資料担当 M・M)

それでは、次回もお楽しみに。

2025年3月8日

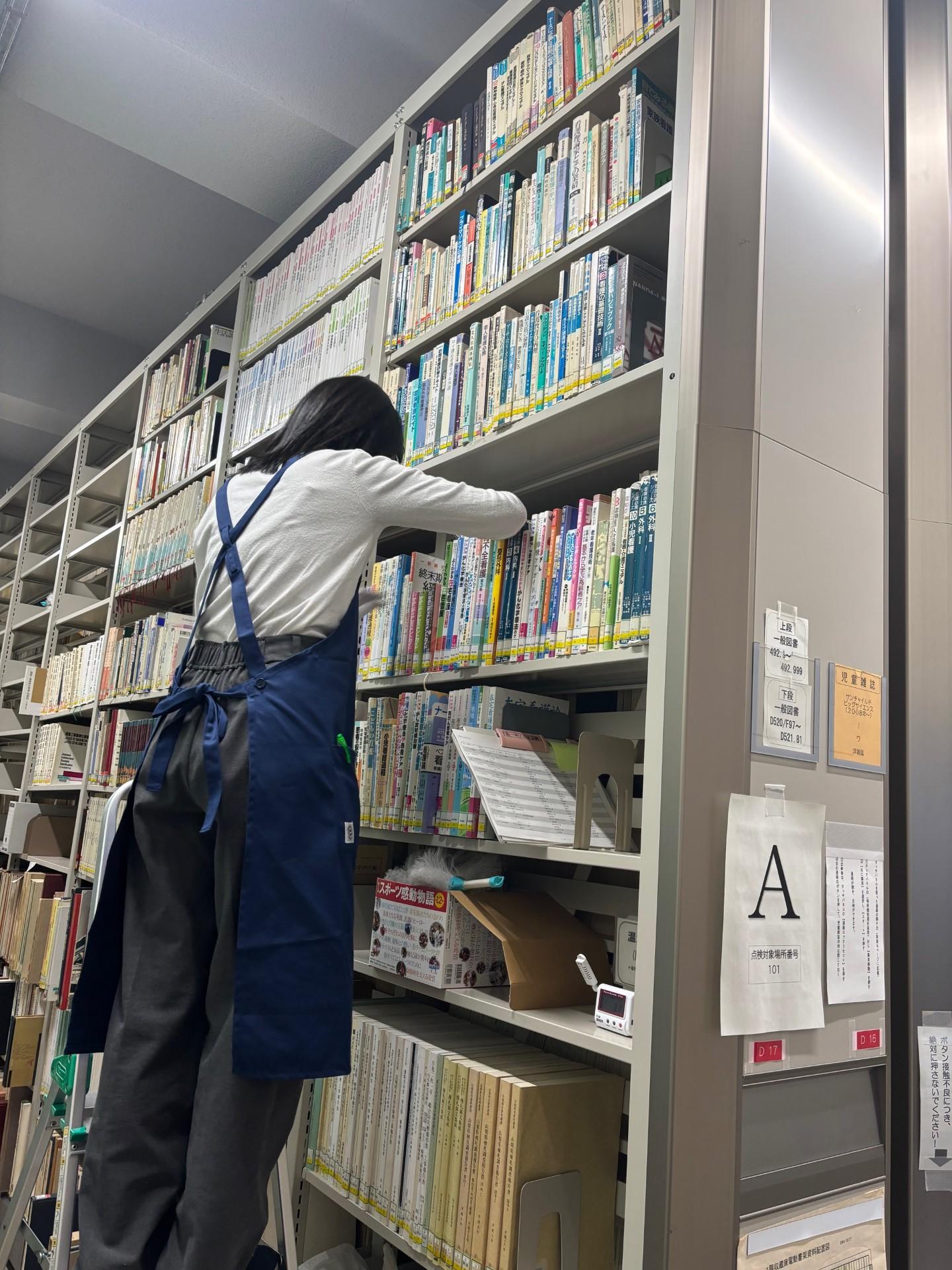

特別整理期間中の図書館では......

こんにちは。久喜図書館 芸術・文学資料担当です。

久喜図書館では、2月17日(月曜日)から21日(金曜日)まで、特別整理期間ということで休館をしていました。今回の記事では、休館中の図書館でどんなことをしていたのかを簡単にご紹介します。

特別整理期間中のメインイベントはなんといっても「蔵書点検」です。

図書館によっては「曝書」、と言ったりもします。かつて本の虫干しのため日光に本をさらしていたことに由来する言葉です。

蔵書点検は、あるべき場所にあるべき資料がきちんとあるかを確認する、商品の棚卸しに似た作業です。バーコードリーダーを片手に一冊ずつ資料のバーコードをなぞるという、一見地味ですが、とても大切な作業を行いました。

ところで、久喜図書館で所蔵している資料の数をご存じでしょうか。

1万?5万?10万?

正解は約60万冊です。(令和6年度要覧より)

この冊数を一度の特別整理期間だけですべて点検するのは難しいので、毎年点検箇所を変えながら数年かけて点検しています。今回は約7万5千冊を読み取りました。

一冊ずつ読み取っていくのは時間のかかる作業ですが、そのぶん修理の必要な資料を見つけたり、間違った場所に配架(資料を棚に戻すこと)されている資料を見つけてその場で直したりできる、といったメリットもあります。

また、蔵書点検以外にも、時間と人数が必要になる「棚ずらし」や物の大移動と整理など、休館中にしかできない作業も行いました。

こうした作業を定期的に行うことで、必要な資料がすぐに提供できる環境を保っています。休館中の図書館の裏側、ご存じでしたか?

2025年2月5日

令和6年度ボランティア交流集会を開催しました!

こんにちは。

埼玉県立久喜図書館ボランティア担当です。

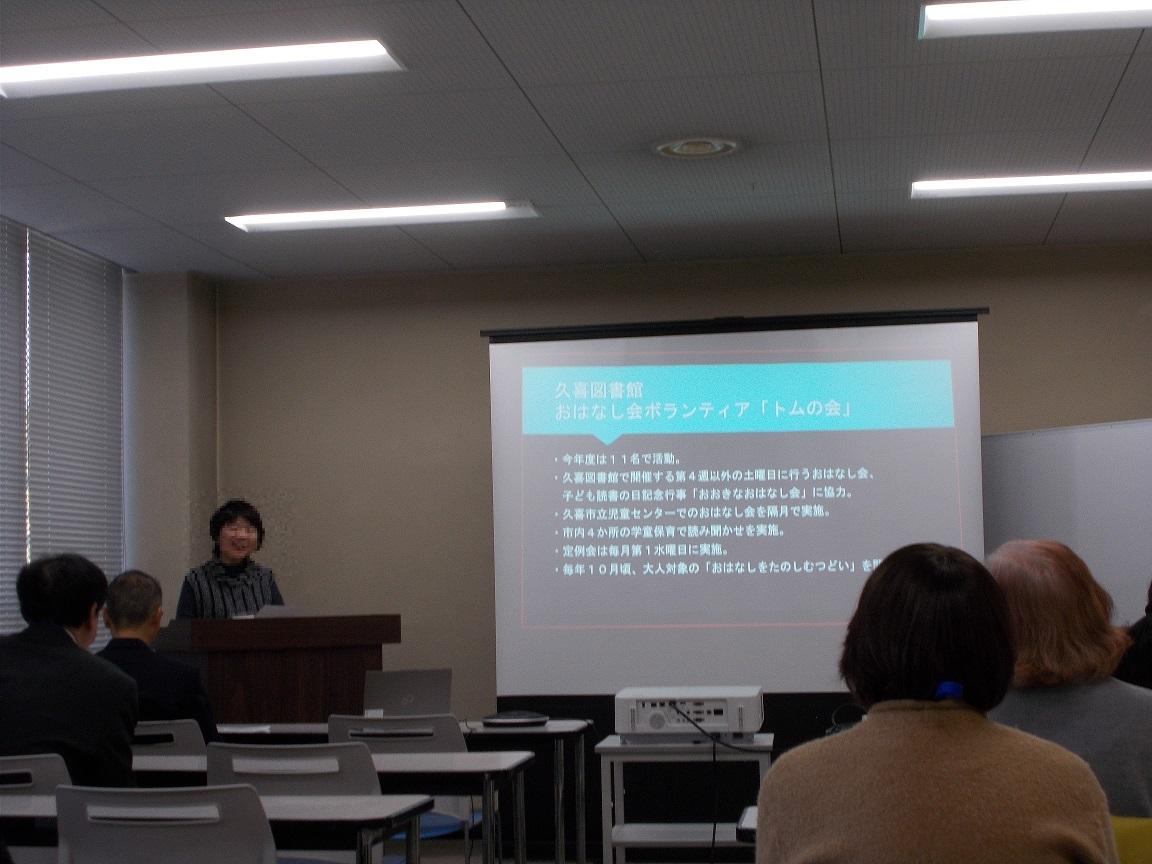

埼玉県立図書館では、1月29日(水曜日)に令和6年度ボランティア交流集会を開催しました。

県立図書館では日々沢山のボランティアの方々に活動していただいており、異なるボランティア同士の交流を深めるため、年に1回交流集会を開催しています。

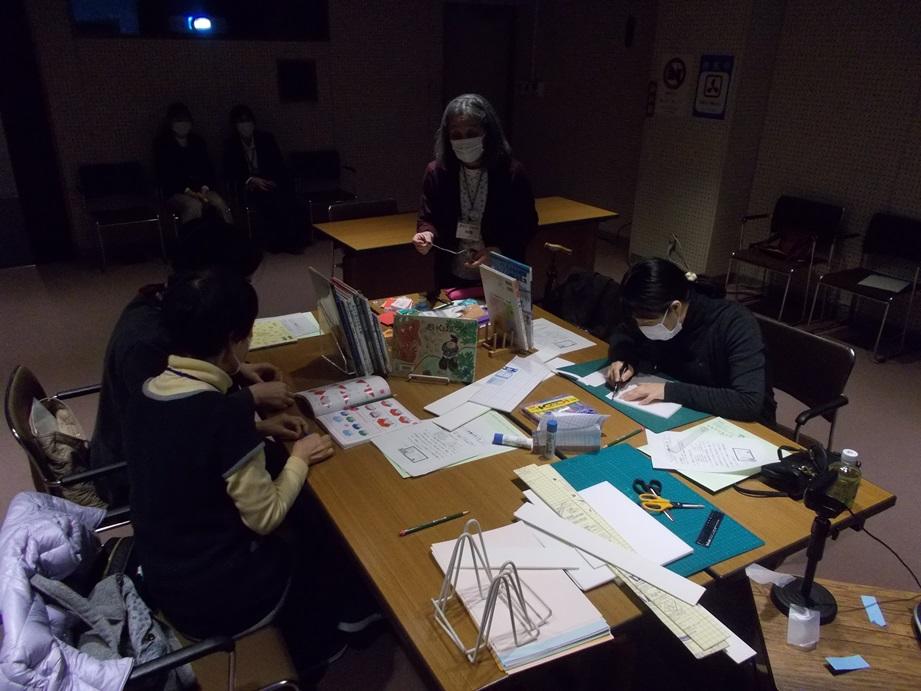

3回目となる今回の交流集会は、県立久喜図書館、県立熊谷図書館合同で会場・オンライン併用で実施し、計14人のボランティアの皆様にご出席いただきました。

〇活動報告

久喜図書館館長の挨拶の後、各ボランティアの代表の方(欠席のボランティアについては担当の職員)が活動報告を行いました。久喜図書館は7つのボランティア(おはなしボランティア「トムの会」、布絵本ボランティア「つくし」、子ども読書支援ボランティア、おはなしボランティア指導者、映画会ボランティア、資料補修ボランティア、資料整備ボランティア)、熊谷図書館は5つのボランティア(おはなしの会「虹」、鴻巣よみきかせの会、翻訳ボランティア、検聴ボランティア、映画会ボランティア)の皆様に発表していただき、各ボランティアがどのような活動を行っているのかを報告しました。

布絵本や外国語に対応した指さしコミュニケーションシートなど、活動で制作された実物が紹介された際には、感心の声も挙がりました。

(久喜会場)

(熊谷会場)

質疑・意見交換の時間には、「他のボランティアの活動について知らなかった」「今後ボランティア同士で連携できる内容もあるのではないか」等、和気あいあいとした雰囲気で活発な交流が行われました。

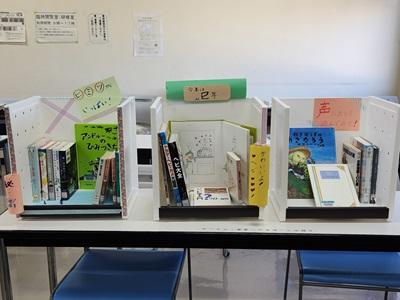

〇ヒトハコ本棚作成

活動報告終了後、久喜・熊谷各会場で希望者の方にヒトハコ本棚を作成していただきました。

ヒトハコ本棚とは、特定のテーマで選んだ資料を、箱型のスペースに並べて作る展示です。

今回は複数のグループでそれぞれテーマを決めていただきました。

限られた時間の中、久喜では3つ、熊谷では1つのヒトハコ本棚が完成しました。

テーマやPOP、飾りつけにも工夫を凝らした力作です。

今回お作りいただいたヒトハコ本棚は、久喜図書館では2階公開図書室で、熊谷図書館では1階子ども読書室で、それぞれ2月12日(水曜日)まで展示を行っています。

短い期間ですが、ぜひボランティア力作の本棚をご覧ください!

今年度のボランティア交流集会は、例年にも増してボランティア同士の交流や意見交換が活発に行われ、たいへん良い機会になったのではないかと思います。

交流集会にご協力・ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

2025年2月5日

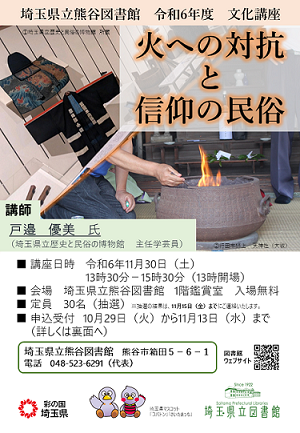

令和6年度文化講座「火への対抗と信仰の民俗」を開催しました!

こんにちは。熊谷図書館の人文・社会科学資料担当です。

2024年11月30日(土曜日)に、熊谷図書館で文化講座を開催しました。

昨年度は、県立歴史と民俗の博物館共催講座ということで、「出張講座 あなたの街にも『れきみん埼玉』」を文化講座に代えて実施しました。

その時に、「もっと学芸員さんのお話を聞きたい」をいうお声をいただいており、今年の文化講座も学芸員さんをお招きできないか?と担当者は考えて、今回の講座を企画することになりました。

ところで、文化講座と同時期に行われていた資料展「火への畏怖と親しみ ―火消の歴史と火の民俗をたどる―」について、みなさま、ご覧いただけたでしょうか。

実は今回、資料展のテーマが先行して固まりつつありました。そのため、ざっくりと「火」を文化講座のテーマにするという方向性が見えてきました。

当館では歴史・哲学分野の他に、社会科学・産業分野の資料も取り揃えています。この「火」について、図書館資料の分類でいうところの2類(歴史)の観点よりも、3類(社会科学)の観点、中でもとりわけ「民俗学」というアプローチを出来たらと思いました。そこで民俗学がご専門である、県立歴史と民俗の博物館の戸邉優美(とべ ゆみ)主任学芸員に講師をお願いしました。

講座は「第1部 火災に立ち向かう人びと」「第2部 火をめぐる信仰と祭り」の2部構成で、それぞれ埼玉県内の事例や、県立歴史と民俗の博物館の収蔵資料を交えてお話いただきました。簡単にではありますが、講座の内容を一部ご紹介したいと思います。

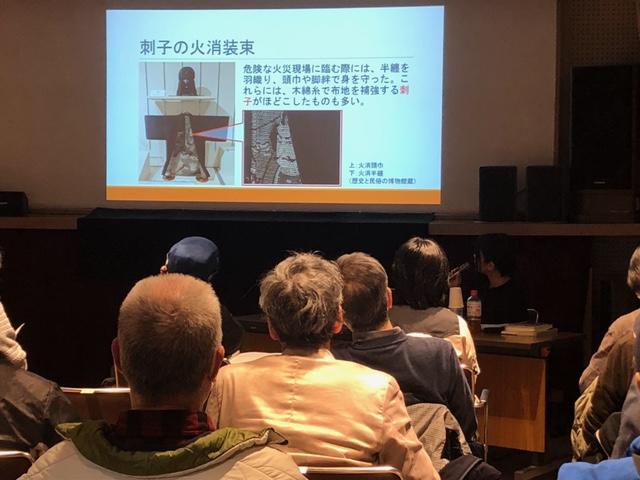

「第1部 火災に立ち向かう人びと」

県立歴史と民俗の博物館の常設展第10室(民俗展示室)では、「火とくらし」をテーマとしています。その展示内容に関連して、江戸時代の頃は都市で火災が発生するとあっという間に燃え広がり、大きな被害につながること、火災の被害を防ぐための工夫にはどのようなものがあったのか、などのお話をいただきました。

蔵造りの建物は耐火性に優れ、県内では川越市の蔵造りの街並みや、行田市の足袋蔵が有名です。都市ではお店と居住空間を兼ね備えた店蔵というものが多くみられるということで、飯能市の指定有形文化財を例に、図面や写真もたくさん用いて解説をしていただきました!

それから、当館の資料展にも絡めて、火災が起きた時の消火に関するお話もお伺いしました。当時は延焼を防ぐために周りの建物を壊す破壊消火が行われました。火消用具には鳶口(とびぐち)や鋸(のこぎり)といった、消防士というより大工さんが使うような道具があったということです。現代のような水を使った消火のための用具もありましたが、水の補給が難しく放水距離も短いということで、当時の主力にはならなかったようです......。

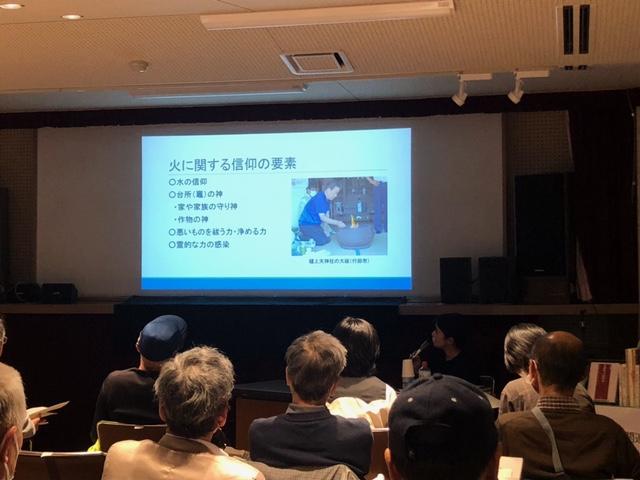

「第2部 火をめぐる信仰と祭り」

第2部は信仰や習俗、祭りや民俗行事についてのお話です。

人びとは火災を恐れて、台所の火を扱うところに火伏せの神を祀りました。火伏せの神は、同時に家の守り神や農作物の豊穣をもたらすものといった性格を持ち合わせていたそうです。

他にも、火には悪いものを祓う力や浄化の力があると信じられてきました。そのことから、村廻りを行って村の境界の外側へ災厄を追い払う行事である「虫追い」に火が用いられました。戸邉主任学芸員が調査に携わった、県内の様々な無形民俗文化財の事例を交えながらお話しいただきました。人びとは火を恐れながらも、大きな力・清めの力があるものだと捉えていたことが分かります。

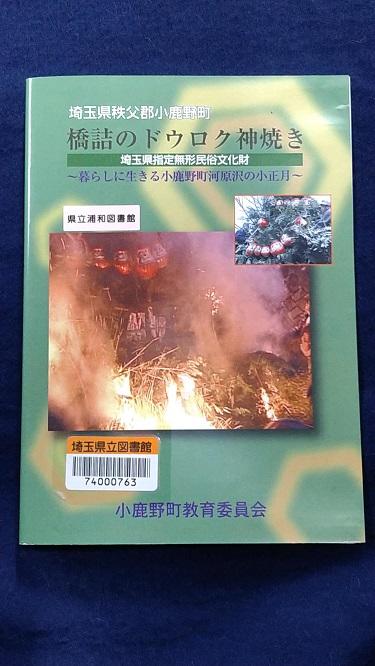

そして、後半では映像資料を上映しました。『埼玉県秩父郡小鹿野町橋詰のドウロク神焼き』という資料で、現在も小正月に行われている小鹿野町の民俗行事です。地域の方々が集まり、河原でドウロク神小屋を建てていきます。夕方になると、2体のドウロク神と称する自然石を小屋の中に納め点火します。天に届きそうなほど炎が高く燃え上がる様子は、映像とはいえ迫力があります!

この行事が地域の火難除けとなるとともに、ドウロク神焼きの火で煙草を吸ったり、その火で焦がした「ワキザシ」という疑似刀を玄関に飾ったりすることで、魔除け・疫病除けの意味も併せ持つのだそうです。

2部構成の講座に映像上映と、盛りだくさんの内容で時間があっという間に過ぎ去りました。

わずかではありますが質疑応答の時間も設けさせていただき、鋭い着眼点からの質問に丁寧にお答えいただきました。

講座終了後、まだ聞き足りないという熱心な参加者の方がいらっしゃって、講師とお話される姿も印象的でした。また、参加者のアンケートからは「興味深いお話を聞くことができて面白かった」「画像や映像があってわかりやすかった」などのあたたかいお言葉をいただきました。

講師の戸邉主任学芸員、そしてご参加くださいました皆様、ありがとうございました。

関連資料展の資料リストはウェブサイトからも見ていただくことが可能です。資料展は終了しましたが、貸出できる資料もありますので、ぜひご覧ください。

来年度の文化講座もどうぞお楽しみに!