図書館ブログ

2014年9月10日

資料展示「士業(しぎょう)の仕事1」がはじまりました

こんにちは

浦和図書館の社会科学資料担当です。

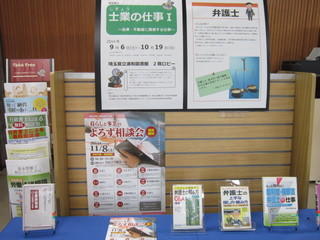

9月6日から、2階ロビーで資料展示『士業(しぎょう)の仕事1』を開催しています。

「士業」は「しぎょう」と読みます。耳慣れない言葉かもしれませんが、「弁護士・公認会計士・弁理士など、士のつく職業(大辞林 第三版)」を指す言葉なんです 以前は「さむらいぎょう」などとも呼ばれていました。

「士業」にはいろいろな職業がありますが、今回は法律・不動産に関係する資格である弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、不動産鑑定士の仕事を紹介しています

県内の弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士会、行政書士会、不動産鑑定士協会にご協力をいただき、仕事内容の紹介だけでなく、困ったときの相談先や無料相談会のパンフレットなども多数配布しています

また、法テラス埼玉、さいたま市くらし応援室、県民相談総合センターで実施している法律相談などの紹介もしています

展示コーナーでは暮らしと事業に関する士業合同相談会のご案内もしています

ご来館の節はぜひのぞいてみてください

資料展示『士業(しぎょう)の仕事1』

期間:9月6日(土)~10月19日(日)

場所:県立浦和図書館 2階ロビー

『士業(しぎょう)の仕事2』ではお金・ビジネスに関連する仕事として、税理士、公認会計士、中小企業診断士などの仕事を紹介する予定です。

お楽しみに

2014年9月4日

埼玉資料室ミニミニ展示『浦和ゆかりの洋画家たち』のお知らせ

こんにちは

浦和図書館の地域・行政資料担当です。

埼玉資料室入口にてミニミニ展示『浦和ゆかりの洋画家たち』を開催しています。

埼玉資料室入口にてミニミニ展示『浦和ゆかりの洋画家たち』を開催しています。

今回の展示は、県立浦和図書館にインターシップとして図書館の仕事を学んでいる方(2名)と一緒に展示準備を行いました。

ミニミニ展示『浦和ゆかりの洋画家たち』展示の様子

関東大震災後、被災地から浦和周辺に移住する人々の中には画家もいました。昭和6年8月19、20日の『東京日日新聞』には「美術の秋の前奏」として、浦和在住の40名の画家について記事が掲載されています。『鎌倉文士に浦和画家』と言われる「浦和」はこのころ既に形成されていたようです。今回のミニミニ展示では、そんな浦和にゆかりのある洋画家たちの資料を紹介いたします。

代表画家のひとりである寺内萬治郎は「裸婦を書く聖者」とも呼ばれ、青灰色や黒をバックに質感ある小麦色に輝く日本の裸婦画を多く残しました。同じく裸婦をモチーフにした田中保は日本人としての繊細な感覚と西洋の技法をうまく融合させた作品を展開しました。田中は太田町(現在さいたま市)に生まれその後海外に渡りましたが、寺内は生涯海外留学はしませんでした。同じ裸婦画ですが、ふたりの作風の違いをご覧になってはいかがでしょうか。他にも点描画法を用いた明るく穏やかな風景画を描いた高田誠、近代日本美術における抽象派のパイオニアの一人といわれた瑛九の画集等も展示しております。

普段は書庫に眠っていて中々お目にかかれない資料もありますので、是非ご覧ください。

普段は書庫に眠っていて中々お目にかかれない資料もありますので、是非ご覧ください。

埼玉資料室ミニミニ展示『浦和ゆかりの洋画家たち』

期間:9月2日(火)~10月13日(月)

場所:県立浦和図書館 3階埼玉資料室

期間:9月2日(火)~10月13日(月)

場所:県立浦和図書館 3階埼玉資料室

読書の秋、運動の秋、食欲の秋といろいろありますが、この機会に芸術の秋をお楽しみください

2014年8月28日

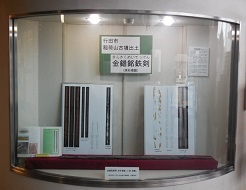

国宝「金錯銘鉄剣」のレプリカを展示しています!

こんにちは。

熊谷図書館 人文科学資料担当です。

熊谷図書館では今年の3月から、国宝「金錯銘鉄剣」の複製を展示しています。

3Dプリンターで作成されたものです。

埼玉県立さきたま史跡の博物館のご厚意により、借用いたしました。

熊谷図書館にお越しの際は、ぜひご覧ください!

~正面入口すぐの1階ロビーにあります~

埼玉が誇る国宝

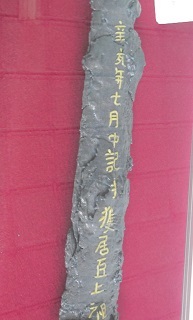

日本史の教科書でおなじみの"金錯銘鉄剣"。

昭和43年に埼玉古墳群(行田市)の稲荷山古墳から出土しました。

それから10年後、昭和53年の保存処理中に、金を埋め込んだ115の文字が発見されたのです。

鉄剣のレプリカ(原形2倍)

実物は全長73.5cmです。

銘文には、

・「辛亥年(しんがいのとし)」...西暦471年と推定

・作刀者「ヲワケの臣(しん)」の8代の系譜

・「杖刀人首(じょうとうじんのかしら)」として「ワカタケルの大王(おおきみ)」(雄略天皇と推定)の政治の補佐役を務めたこと

などが書かれています。

表 冒頭部分

この発見により、埋葬されていた人が大和朝廷と密接な関連があったことが判明し、鉄剣は古代史研究における貴重な考古資料となりました。

そして昭和58年、他の出土遺物とともに国宝に指定されました

国宝「金錯銘鉄剣」は、さきたま古墳公園にあるさきたま史跡の博物館で保管・展示されています。

登れる古墳!稲荷山古墳

鉄剣が出土した稲荷山古墳には、なんと登ることができます。

後円部の階段を登ると、墳頂には鉄剣が眠っていた礫郭(れきかく,河原石を船形に造って棺を置いたもの)が復元されています。

ここから眺める古墳群の景色は壮観

古墳に登って、鉄剣を見て、古代の風を感じてみませんか。

[参考文献]

『さきたまの古墳』(埼玉県立さきたま資料館 1992)

◆関連資料を所蔵しています◆

「歴史と哲学の埼玉県立熊谷図書館」をぜひご利用ください!

2014年8月26日

資料展示「スポーツと健康II -観る・はじめる-」のご案内

こんにちは!

久喜図書館の芸術・文学資料担当です。

まだまだ残暑厳しい時期ですが、もう少しで夏も終わりますね。

秋といえば・・・スポーツの秋!

今年は埼玉県内29会場で「日本スポーツマスターズ2014埼玉大会」が開催されます。

日本スポーツマスターズって何 それは、シニア世代(原則35歳以上)を対象とした、全国規模の大会です。

シニアといえどもハイレベルの大会、ぜひ観てみたいですね。

大会の詳細は、公式ウェブサイト(http://www.spomas-saitama.jp/)をご覧ください。

そして大会応援企画として、久喜図書館では「スポーツと健康II -観る・はじめる-」を開催中です。

2年前の「スポーツと健康」展示では、「歩く・走る」にスポットを当てましたが、

今回はスポーツ観戦や手軽に始められるスポーツに関する資料を展示しています。

今大会を機に、スポーツを観る楽しみ、はじめる楽しみをぜひ体験してください。

同時開催として、埼玉県教育局市町村支援部スポーツ振興課のご協力をいただき、大会をPRするパネル展示も行っています。

数量限定で大会グッズも配布中です。(ブログ読者様のために、先着10名分のグッズ確保してあります。貸出カウンターで「ブログみました」と言ってください。) 配布は終了しました

資料展示「スポーツと健康II -観る・はじめる-」

期間 8月19日(火)~9月25日(木)

場所 県立久喜図書館 2階公開図書室

※パネル展示は2階ロッカー前スペース

皆様のご来場をお待ちしております。

資料展示の詳細については、こちらでも紹介しています↓

2014年8月22日

県内がん患者会・支援団体の活動紹介パネル展示を開催

パネル展示「ひとりにさせない。がん患者さんの心を支える」のご案内です。

【場所】埼玉県立久喜図書館 1階ロビー

【期間】2014年8月14日(木) ~ 2014年9月15日(月・祝日) ※休館日を除きます。

県内のがん患者会・支援団体の活動情報やイベント等を紹介するパネル展示です。

(県内すべての団体ではありません)

がん患者会・支援団体では、悩みを話す場を提供したり、病気や治療、日常生活などの情報交換をしています。

医師などの専門家を招いて講演会を開催しているところもあります。

展示の内容や参加団体については、詳細ページをご覧ください

(がん患者会のブース)

(支援団体のブース)

どの団体も、皆さん情熱を持って活動されています。

それぞれ会の趣旨や活動内容が異なりますので、ご自身に合ったところに出会えると良いですね。

がんの基礎知識や治療法などの全般的なものや、各種がんの図書約450冊をご利用いただけます。

また、お持ち帰りいただけるがんに関するパンフレットも多数ご用意し、がんに関する幅広い情報をご提供しています。

詳しくは、 「がん情報コーナー」のページをご覧ください。

がん相談窓口の紹介なども掲載しています。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。