図書館ブログ

2025年10月6日

【埼玉県立図書館デジタルライブラリー】をご存じですか? Part1

こんにちは! 熊谷図書館 地域・行政資料担当です。

突然ですが、みなさんは【埼玉県立図書館デジタルライブラリー】をご存じですか?

県立図書館ウェブサイトのトップページにショートカットボタンがあります。

今回はこの【埼玉県立図書館デジタルライブラリー】についてご紹介します♪

まず、デジタルライブラリーでは何ができるのでしょうか?

デジタルライブラリーでは、埼玉県立図書館が所蔵する著作権保護期間を満了した古典籍、絵図、古写真等をデジタル化した資料を見ることができます。資料をデジタル化すると壊れそうな古い資料や貴重な資料も気軽に楽しむことができるのです。

どんな資料があるのかは「デジタル化資料一覧」をご覧ください。

その中から例をあげてみると・・・

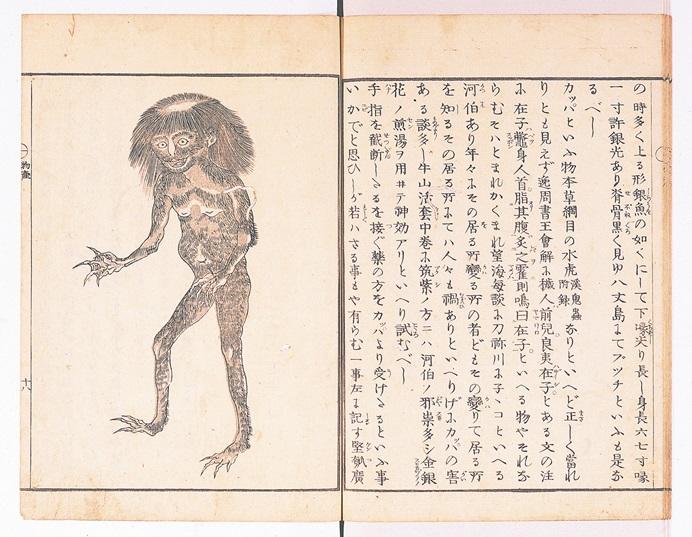

『利根川図志 第1巻』(赤松宗旦著 山田屋佐助 1855)には、こんなカッパのイラストが載っていたり、

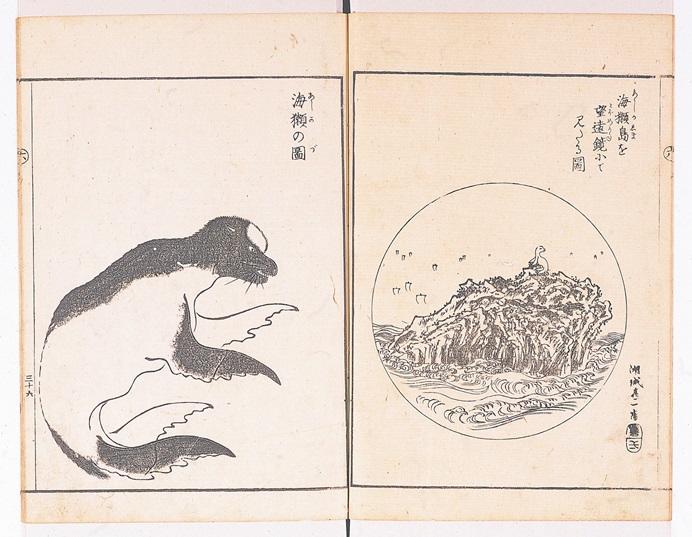

『利根川図志 第6巻』(赤松宗旦著 山田屋佐助 1855)には、アシカのイラストも載っています。

この『利根川図志』は、江戸時代末期の利根川中・下流域を紹介している資料で、のちに柳田国男により解題も書かれています。

このほかに、埼玉県立図書館が収集したインターネット上に公開されている県内の刊行物等(デジタル行政資料)も読むことができます。

たとえば・・・

『統計からみた埼玉県のすがた 2025』(埼玉県総務部統計課編 埼玉県総務部統計課 2025)には、「埼玉県の面積・自然」や「埼玉県の文化施設・スポーツ施設」などの基本データが載っており、埼玉県について調べたいときに便利です!

デジタルライブラリーの資料は、図書館に来なくても自宅のパソコンなどでいつでも自由に見ることができます!

「デジタルライブラリー」トップページにある「簡単検索」にキーワードを入れて検索してみてください。

また、詳しく調べたい方には「詳細検索」がおすすめです。

検索方法については「埼玉県立図書館デジタルライブラリー利用案内」をご覧ください!

動画でわかりやすく説明されていますよ。

検索以外にも、テーマ別で調べることができるように、いくつか代表的なテーマをまとめています。「こちら」のリンクからどうぞ。「埼玉の名所」など5つのテーマをピックアップしています。気になるテーマがあったらぜひ調べてみてくださいね。

今回はここまで。

次回Part2では、デジタルライブラリーにはどんな資料があるのかお伝えします! お楽しみに♪

2025年9月26日

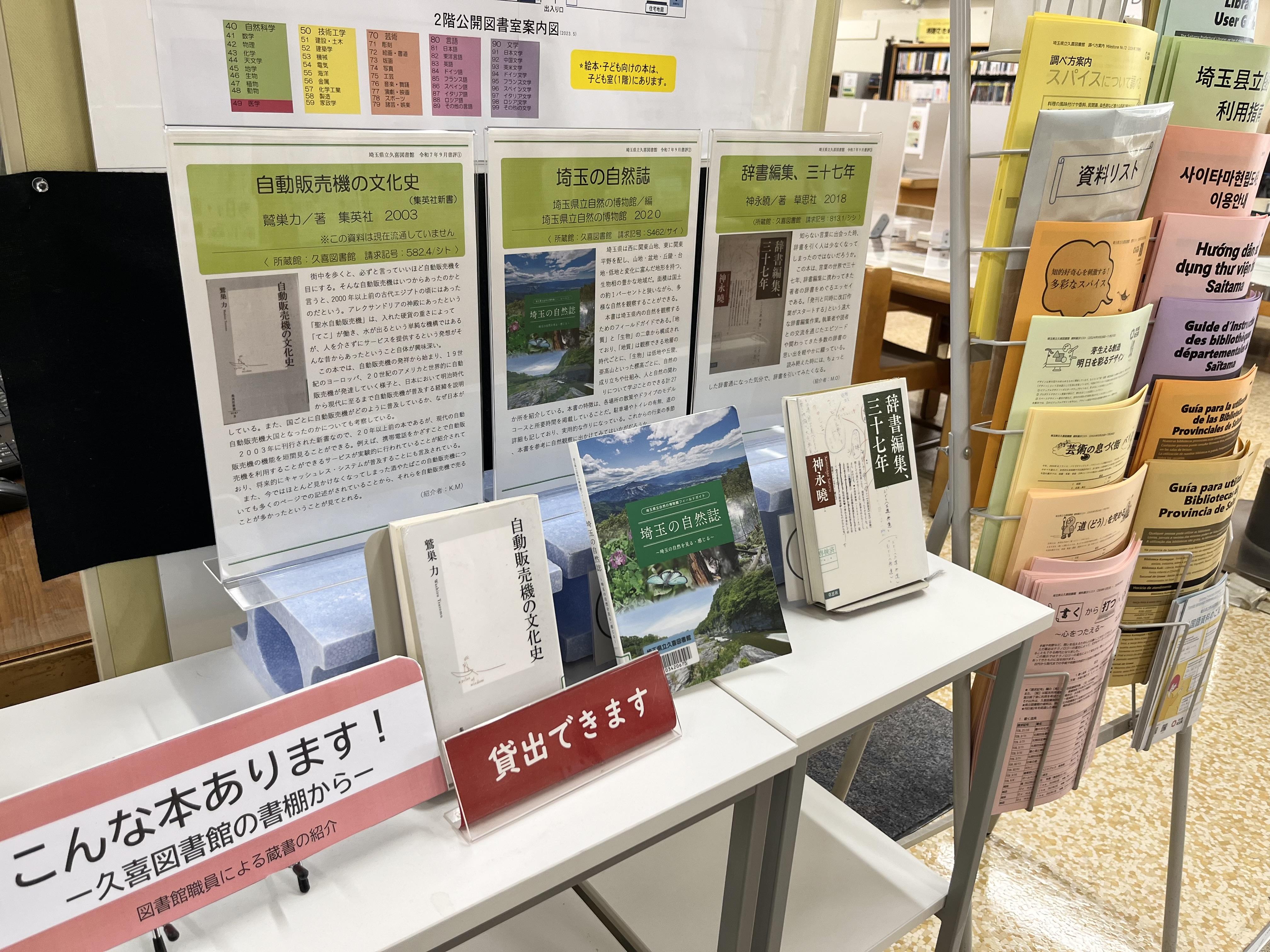

こんな本あります!ー久喜図書館の書棚からー

こんにちは。久喜図書館です。

このコーナーでは、所蔵する図書を図書館職員がご紹介します。

さて、今月は...

■No.1■

『自動販売機の文化史(集英社新書)』 (鷲巣力/著 集英社 2003)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:582.4/シト>

街中を歩くと、必ずと言っていいほど自動販売機を目にする。そんな自動販売機はいつからあったのかと言うと、2000年以上前の古代エジプトの頃にはあったのだという。アレクサンドリアの神殿にあったという「聖水自動販売機」は、入れた硬貨の重さによって「てこ」が働き、水が出るという単純な機構ではあるが、人を介さずにサービスを提供するという発想がそんな昔からあったということ自体が興味深い。

この本では、自動販売機の発祥から始まり、19世紀のヨーロッパ、20世紀のアメリカと世界的に自動販売機が発達していく様子と、日本において明治時代から現代に至るまで自動販売機が普及する経緯を説明している。また、国ごとに自動販売機がどのように普及しているか、なぜ日本が自動販売機大国となったのかについても考察している。

2003年に刊行された新書なので、20年以上前の本であるが、現代の自動販売機の機能を垣間見ることができる。例えば、携帯電話をかざすことで自動販売機を利用することができるサービスが実験的に行われていることが紹介されており、将来的にキャッシュレス・システムが普及することにも言及されている。

また、今ではほとんど見かけなくなってしまった酒やたばこの自動販売機についても多くのページでの記述がされていることから、それらを自動販売機で売ることが多かったということが見てとれる。(紹介者:K.M) ※この資料は2025年10月時点で出版流通していません

■No.2■

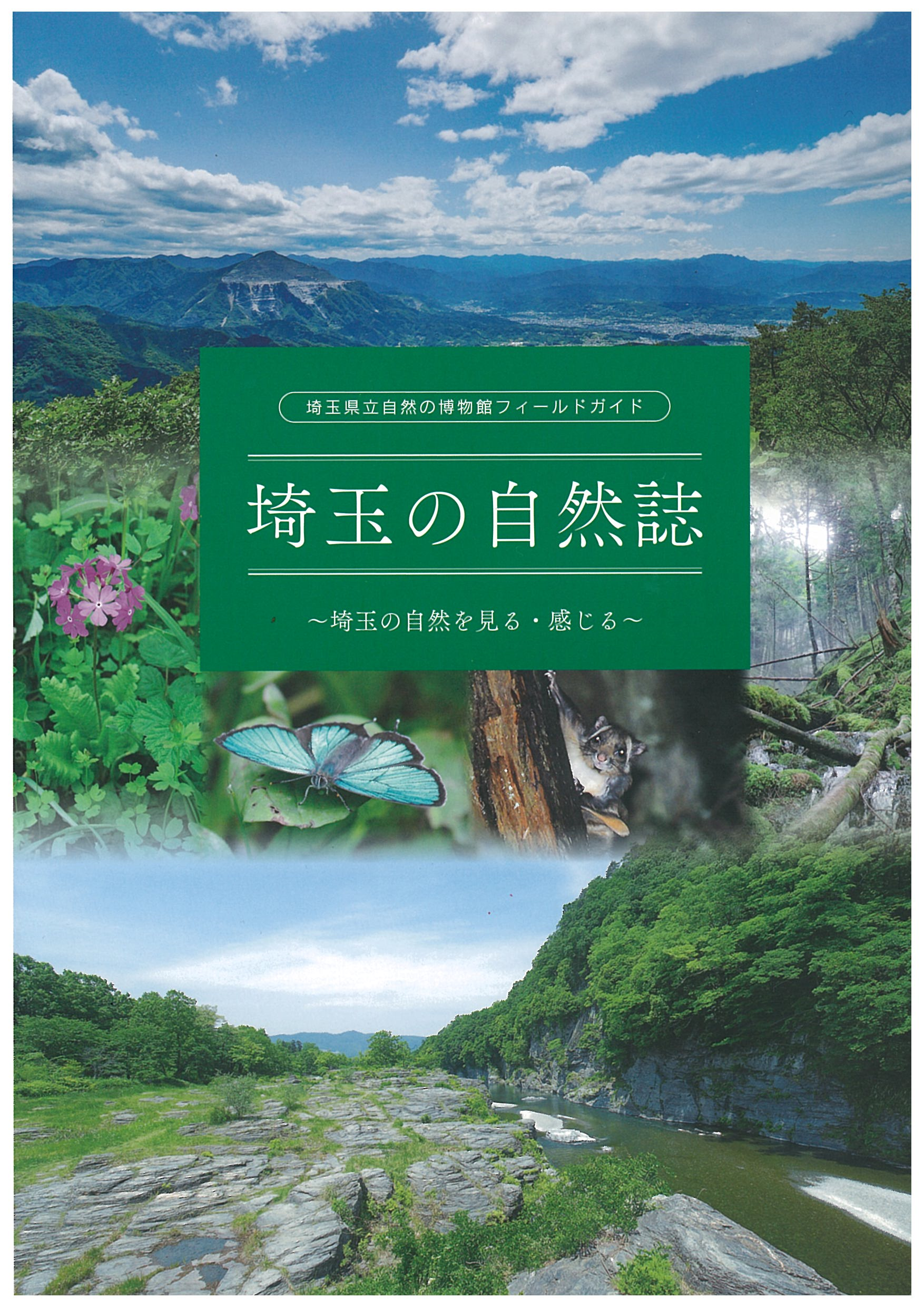

『埼玉の自然誌』(埼玉県立自然の博物館/編 埼玉県立自然の博物館 2020)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:462/サイ>

埼玉県は西に関東山地、東に関東平野を配し、山地・盆地・丘陵・台地・低地と変化に富んだ地形を持つ、生物相の豊かな地域だ。面積は国土の約1パーセントと狭いながら、多様な自然を観察することができる。本書は埼玉県内の自然を観察するためのフィールドガイドである。「地質」と「生物」の二章から構成されており、「地質」は観察できる地層の時代ごとに、「生物」は低地や丘陵、亜高山といった標高ごとに、自然の成り立ちや仕組み、人と自然の関わりについて学ぶことのできる計27か所を紹介している。本書の特徴は、各場所の散策やドライブのモデルコースと所要時間を掲載していることだ。駐車場やトイレの有無、道の詳細も記しており、実用的な作りになっている。これからの行楽の季節、本書を参考に自然観察に出かけてみてはいかがだろうか。(紹介者:A.Y)

■No.3■

『辞書編集、三十七年』(神永曉/著 草思社 2018)

<所蔵館:久喜図書館 請求記号:813.1/シン>

知らない言葉に出会った時、辞書を引く人は少なくなってしまったのではないだろうか。

この本は、言葉の世界で三十七年、辞書編集に携わってきた著者の辞書をめぐるエッセイである。「発刊と同時に改訂作業がスタートする」という遠大な辞書編集作業。執筆者や読者との交流を通じたエピソードや関わってきた多数の辞書の思い出を軽やかに綴っている。

読み終えた時には、ちょっとした辞書通になった気分で、辞書を引いてみたくなる。(紹介者:M.O)

それでは、次回もお楽しみに。

2025年9月4日

数字で見る!埼玉県立図書館のレファレンス・サービス

レファレンス・サービスは、「調べ物をしたい」「疑問を解決したい」といった調査のご相談に応じ、図書館が資料や情報を提供するサービスです。今回は、数字を軸に、埼玉県立図書館のレファレンス・サービスをご紹介します。

年間5,000件以上の調査の依頼に対応

埼玉県立図書館では、令和6年度25,215件の資料や調査に関するご相談を受けました。そのうち約5,000件は「事項調査」と呼ばれる特定のテーマについての調査のご相談です。

160万冊の蔵書と20種類以上のデータベース

埼玉県立図書館には、約160万冊の蔵書、20種類以上のデータベース、160タイトル以上の新聞、2700タイトル以上の雑誌があります。紙媒体とデジタル資料を組み合わせた調査が可能な点は、図書館の強みです。職員のうち約60名が調査を担当し、複数名で連携して1つの調査に対応することで、多様な視点から最適な調査回答を導き出すよう努めています。

96%の満足度を達成

令和6年度のレファレンス・サービスに関するアンケート結果によると、図書館が提供した調査回答に「満足」「やや満足」と答えた方は約96%にのぼります。利用者からは、「インターネットの情報だけではたどり着けない情報だったので助かった」「ここまで調べてくれるとは思ってもみなかった」といった声が寄せられています。

レファレンス協同データベース(レファ協)に約10,000件のデータ提供

調査に関わる情報の一部(以下、調査事例)を、プライバシーに配慮したうえで、国立国会図書館が運営する「レファレンス協同データベース(レファ協)」に提供しています。これまで約10000件の調査事例を提供しました。埼玉県立図書館が登録した調査事例は、閲覧数が全国1位(令和6年)を記録するなど、全国的にも広く活用されています。

17年連続で国立国会図書館から「御礼状」をいただきました

国立国会図書館が運営するレファレンス協同データベースへの貢献が評価され、埼玉県立図書館は平成21年から17年連続で「御礼状」をいただきました。

SNSで話題!5万いいねを獲得した調査事例も

埼玉県立図書館がレファレンス協同データベース事業に提供した調査事例の中には、SNSやメディアで話題となったものもあります。例えば、「『速い』『早い』のように漢字で書き分けられる言葉がある一方で、『遅い』にはなぜないのか?」という質問は、回答・出典とともに調べ方が詳しくまとめられていることなども話題になり、令和7年3月には、この事例に関連した投稿が、SNSで50,000以上の「いいね」を集めました。

調査のご相談は事前の利用登録不要

埼玉県立図書館の調査依頼は、来館、電話やFAX、WEBフォームで受け付けています。事前の利用登録は不要で、WEBフォームからの依頼の場合は、原則1週間以内にメールで回答をお届けします。「こんなこと聞いていいのかな?」と思ったときこそ、ぜひご相談ください。県立図書館は、皆さまの「知りたい」に全力でお応えします!

2025年9月4日

「オカリナ・ミニコンサート」を開催しました!

こんにちは。熊谷図書館 視聴覚資料・図書館振興担当です。

7月26日(土曜日)、熊谷図書館1階鑑賞室で、「オカリナ・ミニコンサート」を開催しました。

この事業は、毎年夏休みに開催しており、とてもアットホームな雰囲気で小さなお子さんから大人まで、誰でも楽しめるコンサートです。

直前には、ストーリーテリングや絵本を楽しむ「おはなし会」があり、おはなし会から続いて参加されたご家族もいらっしゃいました。

オカリナとギターを中心に素敵な演奏をしてくださる「たまごさんど」のおふたりです。

リトル・マーメイドでアリエルが歌う「パート・オブ・ユア・ワールド」、海の仲間たちが歌う「アンダー・ザ・シー」から始まり、ディズニーの曲に子供たちはノリノリ。

続いてYOASOBIの「ツバメ」の演奏には、大人も子供もうっとりと聞き入ってしまいました。演奏者との距離がとても近く、コミュニケーションを取りながら進むため、会場はとても和やかな雰囲気でした。

オカリナやギターの他に、円形の平たい楽器が登場します。

これは「オーシャンドラム」という中に粒が入っている楽器で、ゆっくり傾けると「ザザーッ」という波の音がします。

そして、もう一つは三線。蛇の皮が張られており、他の動物の皮より丈夫だと説明がありました。

このコンサートでは、楽器体験も一つの特徴。会場の皆さんにオーシャンドラムが順番に回っている間、たまごさんどさんが波の音にぴったりの「さとうきび畑」「涙そうそう」を演奏します。

たまごさんどさんは三線とオカリナで、参加者の皆さんはオーシャンドラムで、会場は音楽と楽器の音色とで楽しい空気に包まれ和気あいあい。

会場が盛り上がっている中、ジブリでおなじみの「さんぽ」、「となりのトトロ」の演奏では子供たちも一緒に歌を歌い大賑わいとなりました。

最後の曲は「星に願いを」。美しい音色に、皆さん静かに耳を傾けていました。

コンサートの初めは参加者も数人でしたが、音色を聞いた方々が徐々に集まり...いつの間にか大勢のお客さまで会場はいっぱいになっていました!

アンケートには、

「大変いやされました。すてきな時間をありがとうございました。」

「とても楽しくて、時間があっという間でした!」

「波の音が出る楽器を体験できて良かった。夏らしい演出だった。」などの御意見をいただき、とても好評でした。

コンサートを運営する私たちも、参加されている皆さんの楽しそうな様子や美しい音色に心が癒されました。

今年も素敵な演奏をしてくださった、たまごさんどさん、暑い中お越しいただいた皆さん、ほんとうにありがとうございました!

2025年8月28日

就農に役立つ情報が目白押し!「高校版 農業電子図書館 情報の探しかた講座」を開催しました。

こんにちは! 埼玉県立熊谷図書館 人文・社会科学資料担当です。

7月15日(火)に埼玉県立熊谷農業高等学校にて、「高校版 農業電子図書館 情報の探しかた講座」を開催しました。

◯ 情報の探しかた講座とは? ◯

情報があふれていて、探したい情報がすぐに見つからないことはありませんか。埼玉県立図書館では、所蔵資料の探しかたや、データベースを使った情報の集めかたを紹介する「情報の探しかた講座」を毎年開催しています。

今回は、埼玉県立熊谷農業高等学校にて講座を行いました。前半に農山漁村文化協会の農業データベース「ルーラル電子図書館」、その高校版である「高校版 農業電子図書館」の使い方、後半では県立図書館でできる農業情報の調べ方について紹介しました。

講座の様子(オンライン配信で行いました)

(1)農山漁村文化協会による「高校版 農業電子図書館」の紹介

日本最大の農業データベースとされ、農業雑誌のバックナンバーや農業辞典を読んだり、害虫や雑草の情報を検索したりすることができるデータベース「ルーラル電子図書館」。

今回の講座では、この「ルーラル電子図書館」の高校生向けオンラインデータベースである「高校版 農業電子図書館」について、農山漁村文化協会の講師が活用方法をご紹介しました。

農業用語を検索し画像とともに閲覧できる機能、栽培や加工などの農業関連分野の基礎を学べる機能、作物の病気や害虫などについて写真や動画で調べられる機能などがあります。「農業鑑定競技」(高校生による農業知識を競う大会)のための勉強にも役立ちます。

例えば近年懸念されている「クビアカツヤカミキリ」などをキーワード検索すると、「現代農業」で掲載された防虫に関する記事などが数多くヒットし、読むことができます。

また、動画も充実しています。「農機・農具の使い方」の項では、荷物や作物を固定する「南京縛り」の実際を視聴することができます。正しい方法だけでなく、間違った縛り方も紹介しているので、とても分かりやすいです。ちなみにこれらは、「ルーラル電子図書館」でも調べられます。

【講座の配布資料】高校版農業電子図書館について (PDF:1.8 MB)

(2)県立図書館でできる農業情報の調べ方の紹介

県立図書館では、県立図書館ウェブサイトで公開している調べ方案内や、県立図書館で使えるデータベース、そしてビジネス支援サービスについて紹介しました。

・調べ方案内

県立図書館ウェブサイトでは、以下のような案内を公開しています。

「パスファインダー(調べ方案内)の一覧はこちら」をクリックすると、

埼玉県の「うどんについて」「食について」「銘菓について」など、 分野ごとに様々な資料・調べ方について説明しています。

何か調べたいことがあるときは、これらのページを見てみてください。 知りたいことと全く同じ内容でなくても、似ているものがきっとあります。「こういう資料がある」「こういう調べ方がある」という参考にしてみてください。

・データベース

県立熊谷図書館でも「ルーラル電子図書館」を使うことができますが、その他にも様々な分野のデータベースを使うことができます。例えば新聞記事を調べるなら「朝日新聞クロスサーチ」、経済・経営情報を探すなら「市場情報評価ナビMieNa」など、およそ20種類ものデータベースがあります。

・ビジネス支援室

熊谷図書館内には「ビジネス支援室」があります。

ご紹介したデータベースを使えるPCのほか、働くことに関する図書・雑誌やチラシもたくさんあります。就職活動やその準備をしたい人、現在働いている人、これから会社を立ち上げたい人に役立つ資料を揃えています。

以上が、今回の講座でご紹介したことです。準備にご協力くださった教職員の皆様、ありがとうございました。

熊谷図書館は、調査・相談をいつでもお待ちしています。調べたいことがあればお手伝いしますので、お気軽に熊谷図書館へお越しください。